子どもたちに人気のプラットフォーム「Roblox(ロブロックス)」を使いながら、小学生でも楽しみながらプログラミングを学べるのがデジタネの新しいオンライン教材「ロブクラッチ」です。

この記事では実際にロブクラッチを小学4年生の息子が体験した時の様子やロブクラッチとRoblox(ロブロックス)の違いなどをお伝えしていきます。

「本当に小学生でもできるの?」「ロブロックスと何が違うの?」そんな疑問がある方はこのままこの記事を、ロブクラッチの無料体験を受けたい方は下のボタンからお申し込みください。

デジタネのロブクラッチを実際に試してみた!

無料体験でミッション1に挑戦できる

デジタネの無料体験を活用すればロブクラッチのミッション1を体験することができます。

(デジタネ無料体験の詳しい内容はデジタネ無料体験レビュー記事をご確認ください)

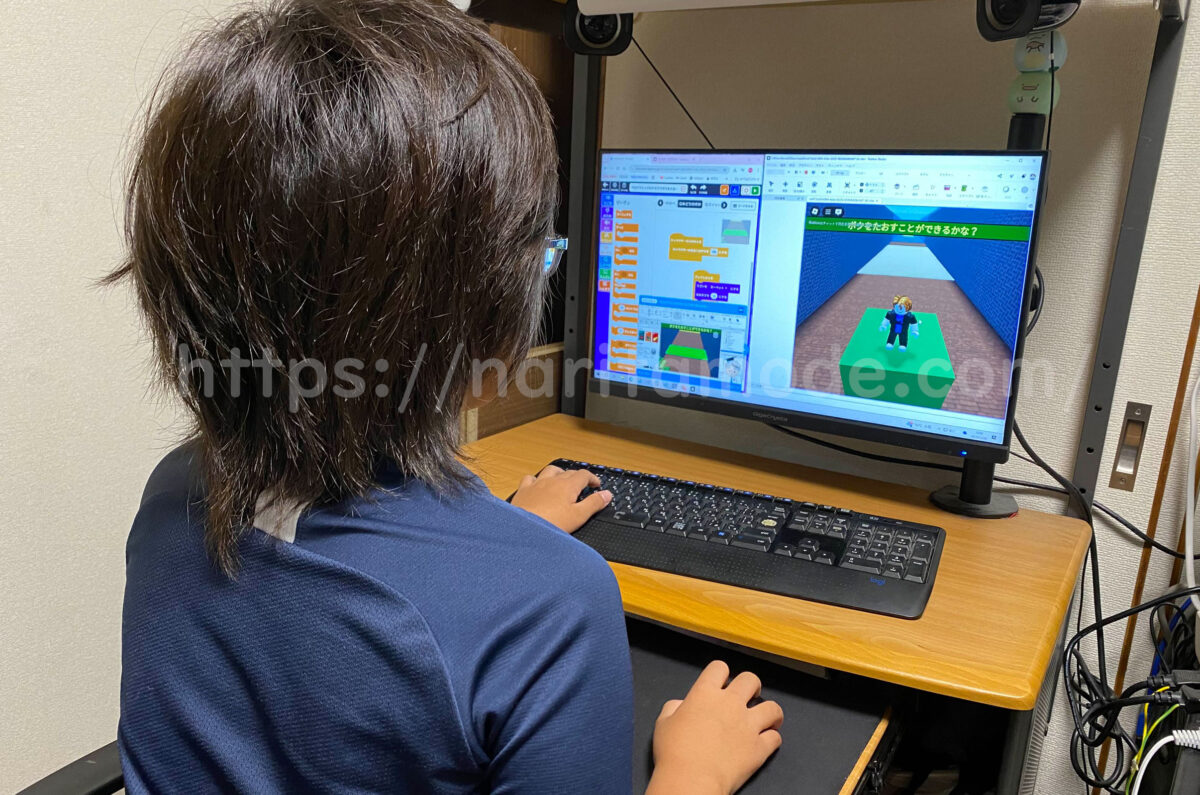

ロブロックス自体も初めての息子でしたが、ものすごく集中した様子で画面に釘付けでした。

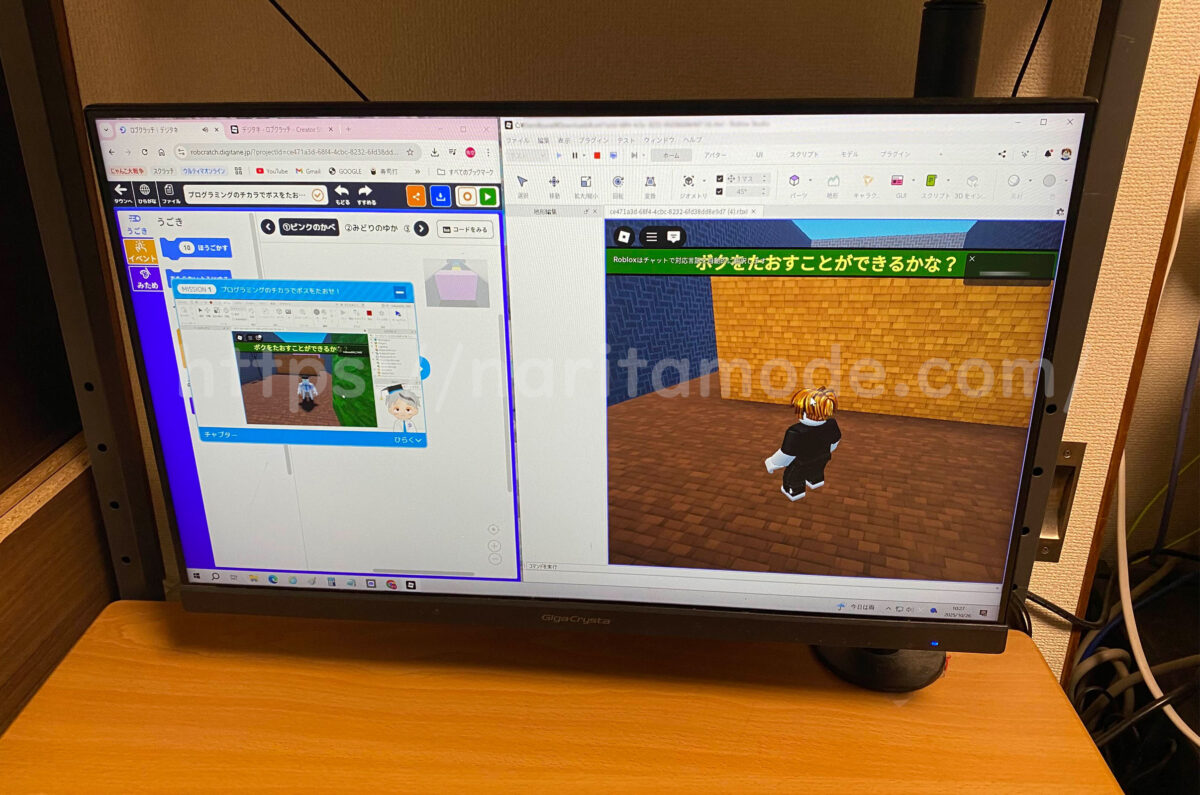

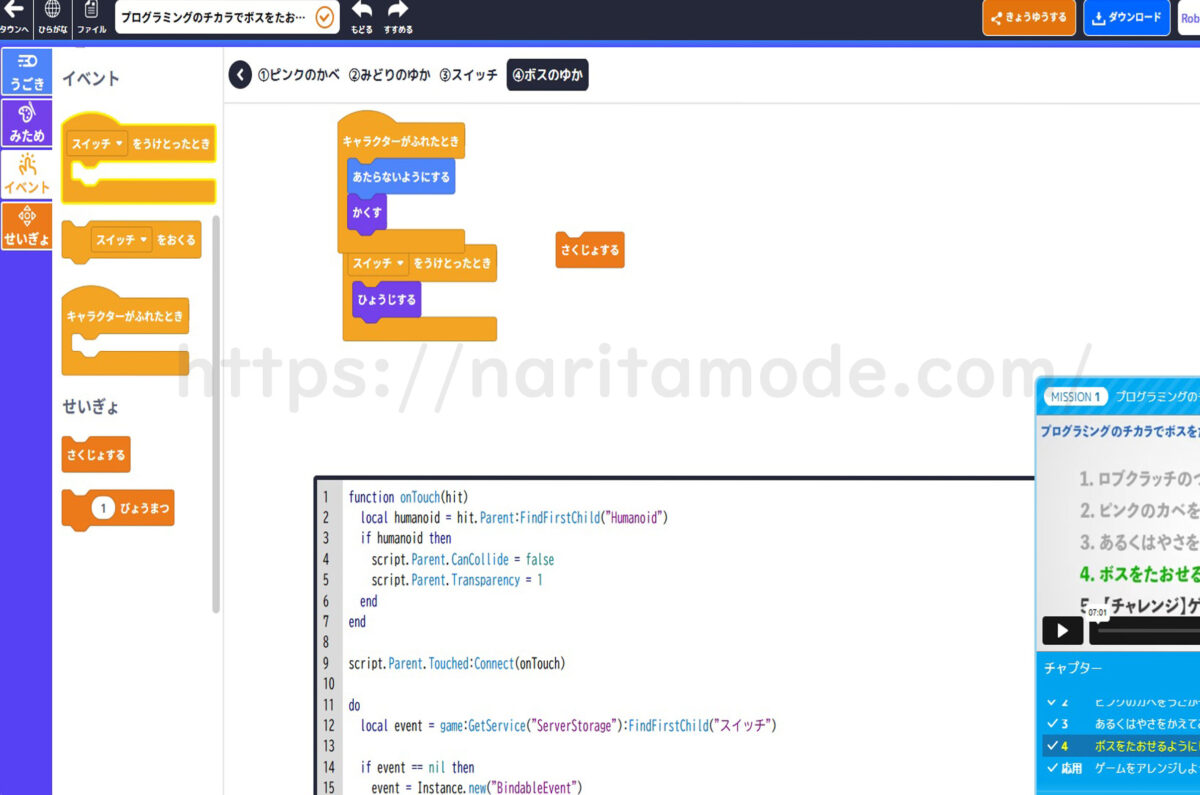

画面左側がロブクラッチ、右側がロブロックス

私の息子はモニターの左側にデジタネのロブクラッチの画面、右側にロブロックスを表示させながらひとつずつ作業を進めていました。

デジタネのミッション1ではスクラッチのような直感的に操作できるブロックプログラミングからスタートします。

なのでプログラミングのことがわからなくても実演動画を見ながら操作していくことでプログラミングが完成するようなカリキュラムになっていました。

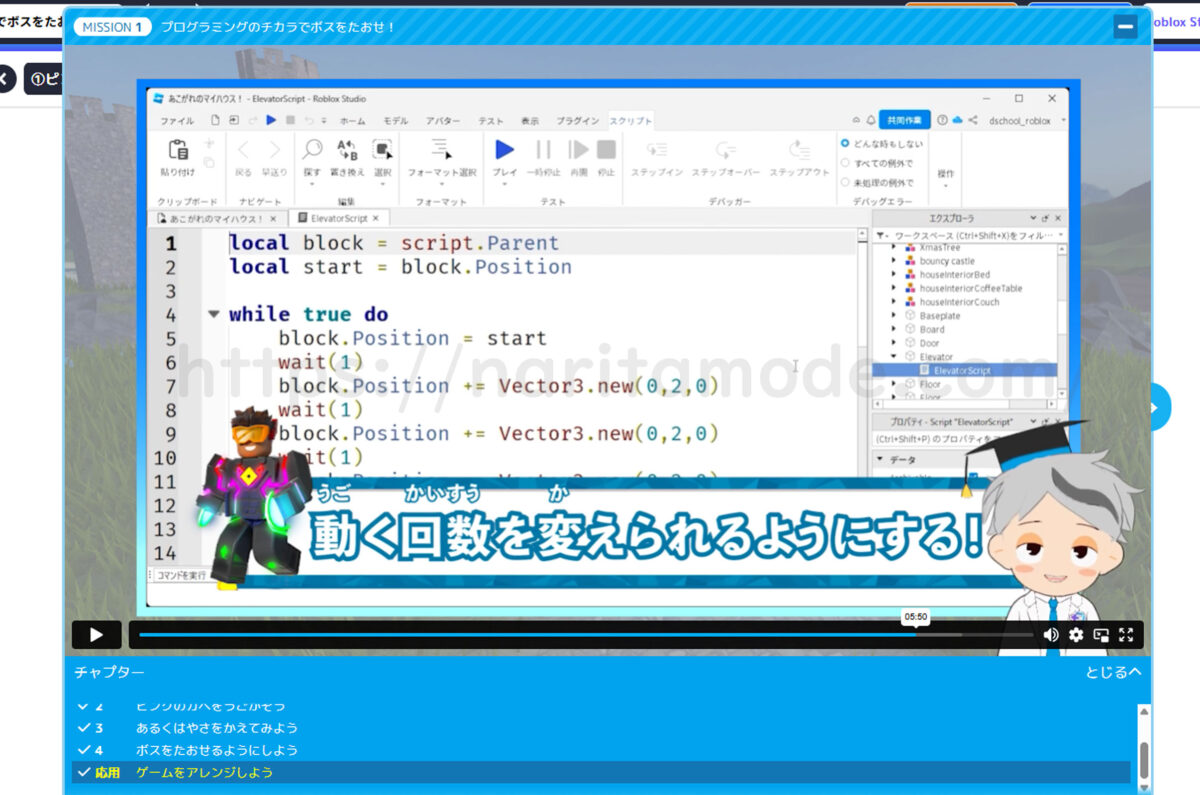

無料体験ではブロックプログラミングのみが体験できますが、有料会員になってミッションをクリアーしていくとコードプログラミングにも挑戦できるようになります。

コードプログラミングになると出来ることが増えていきますし、ブロックと比べてコードのほうがプログラミングの幅も広がります。

子供のやる気を維持できるカリキュラムになっているので長く楽しめると思いますよ。

まずは無料体験でお子さんにロブクラッチを体験させてみて、どれくらい夢中になるのか反応を見るのがおすすめです。

ロブクラッチとRoblox(ロブロックス)の違い

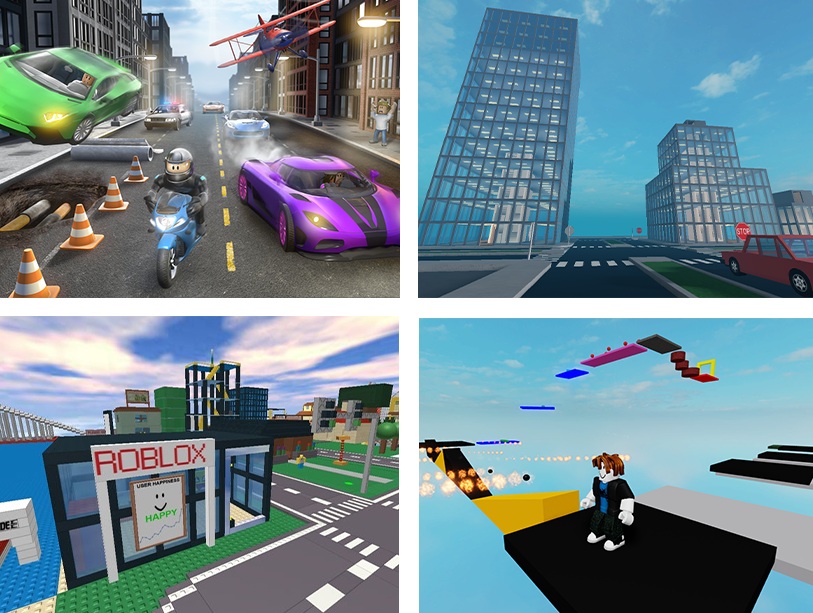

「ロブロックス」は、全世界で大人気のオンラインプラットフォーム。

ユーザーが自分で作ったゲームを公開できたり、他の人が作ったゲームを自由に遊べるサービスです。

一方、「ロブクラッチ」は、そんなロブロックスと連携して使えるデジタネ独自開発のプログラミング教材です。

特徴的なのはScratchのようなブロックプログラミング形式でゲーム開発ができる点。

複雑なコードを書かなくても、命令ブロックをドラッグ&ドロップするだけで、誰でも簡単に自分だけのゲームを作成・公開することができます。

ロブロックスの世界で子どもでも簡単に遊びながら学べる教材になっています。

デジタネのロブクラッチで学べること

ロブクラッチは「遊んでいるだけ」に見えても、実際には子どもがプログラミングの基本を体系的に学べるように設計されています。

ここではロブクラッチでどんな力が身につくのかを具体的に紹介します。

論理的思考(アルゴリズム)

プログラミングの基本は「目的を達成するための手順を正しく並べること」。

ロブクラッチでは「前に進む」「ジャンプする」「敵に当たったら止まる」といった命令を順番に組み合わせてキャラクターを動かします。

こうした体験を繰り返すことで、どうすればうまくいくかを筋道立てて考える力(論理的思考)が自然に育ちます。

条件分岐や繰り返しの理解

「もし〜なら〜する」という条件分岐(if文)や、「同じ動きを10回繰り返す」といったループ処理は、プログラミングの世界で欠かせない概念です。

ロブクラッチではゲームの仕組みを作る中でこれらを実際に使っていきます。

遊びながら体験することで、抽象的な概念を感覚的に理解できるのが大きな強みです。

デバッグによる問題解決力

作ったプログラムは最初から思い通りに動くとは限りません。

「なぜ動かないのか?」と原因を探し、命令を直して再度試す。これをデバッグといいます。

ロブクラッチでは、この「試行錯誤」のプロセスを自然に経験できます。

失敗を繰り返しながら解決策を見つけることは、勉強だけでなく日常生活にも役立つ問題解決力につながります。

自分のアイデアを形にする創造力

学んだことを使って、自分のオリジナル作品を作れるのもロブクラッチの魅力です。

「敵をもっと増やしたらどうかな?」「新しいルールを加えてみよう」といった発想をプログラミングで実現できます。

この経験を通じて、頭の中のアイデアを形にする創造力が育まれます。

実践につながる応用力

「教材の中で学んだことを、実際のゲーム空間に応用できる」この体験は子どものモチベーションを一気に高め、本格的なプログラミングへの橋渡しとなります。

ロブクラッチで学べるのは、単なるゲームの操作ではなく、将来の学びや学校教育にも直結するスキル。

遊びの楽しさを入口にしながら、しっかり教育的な価値を得られるのが最大の特徴です。

デジタネのロブクラッチを始めるために必要な環境

「うちのパソコンやタブレットでちゃんと動くのかな?」「Robloxの準備はどうするの?」と不安に思う保護者の方も多いでしょう。

ここではロブクラッチを始める際に必要な環境や注意点を整理します。

パソコンがあれば大丈夫

デジタネのロブクラッチを始めるための環境はパソコンのみです。

ロブクラッチはデジタネのオリジナル教材なのでデジタネに参加することで利用可能になります。

またロブロックスは無料のプラットフォームなので専用のソフトを購入するようなことはありません。

ただし、デジタネのオリジナル教材「ロブクラッチ」とロブロックスを連携させたり、ロブロックスをダウンロードして会員登録したりする必要があります。

この設定はロブクラッチを無料体験する際に行うことなので詳しくはこちらの記事をご確認ください。→デジタネ無料体験でロブクラッチを試してみた時の様子

推奨される動作環境

ロブクラッチはipadなどのタブレット端末やChromebookは非対応です。必ず推奨条件以上のパソコン環境を用意してください。

| デバイス | 推奨条件 |

|---|---|

| パソコン | ・発売から5年以内のPC ・CPU:Intel Core i3 / Apple M1 以上 ・メモリ:4GB以上 ・OS:Windows / macOS 最新版 ・空き容量:4GB以上 |

インターネット環境は必須。Wi-Fiが安定していると安心です。

こうした点は、まずは無料体験で実際に自宅環境で動作するか確認しておくのが一番安心です。

ロブクラッチは「導入は簡単」「進めば本格的」という二段構えの教材。

だからこそ、初めてのプログラミング学習にも、長く続けたい子どもにもフィットする環境になっています。

ロブクラッチはゲーム好きなお子さんにぴったりの学習コース

デジタネの「ロブクラッチコース」は、子どもたちに人気のRoblox(ロブロックス)の世界をそのまま活かしながら、遊び感覚でプログラミングを体系的に学べる教材です。

ここまでのポイントを整理すると、

ロブクラッチとは?

→ Robloxを題材にしたデジタネ独自の学習環境。教材内で動画を見ながらミッションを進められる

Robloxとの違い

→ Robloxは「ゲーム作成やゲーム公開の場所」、ロブクラッチは「プログラミングを学ぶ場所」

学べること

→ 子供でもブロックプログラミングで視覚的にプログラミングできる

必要な環境

→ パソコンのみ。ipadなどのタブレットやChromebookはNG

ゲームに夢中なお子さんだからこそ、その「好き」を「学び」に変えられるのがロブクラッチです。

「遊んでばかりで大丈夫かな…」と不安に思っている保護者の方にこそ、一度試してみてほしい教材です。

まずは無料体験で遊びが学びに変わる瞬間を体感してみてください。